Artisti Correlati:

OPERE

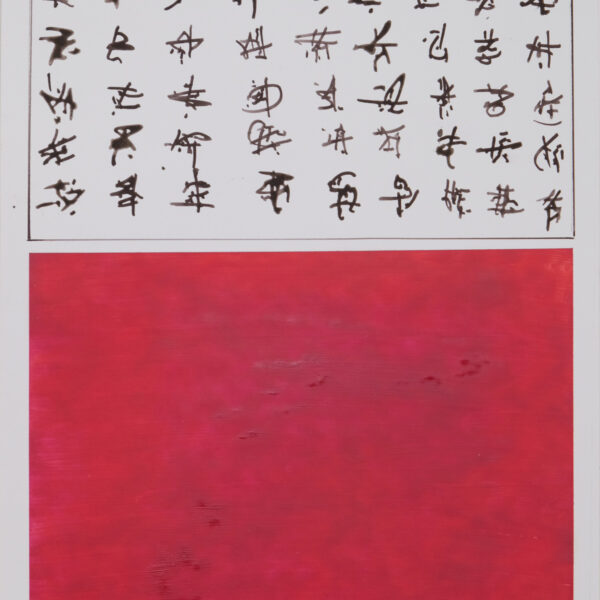

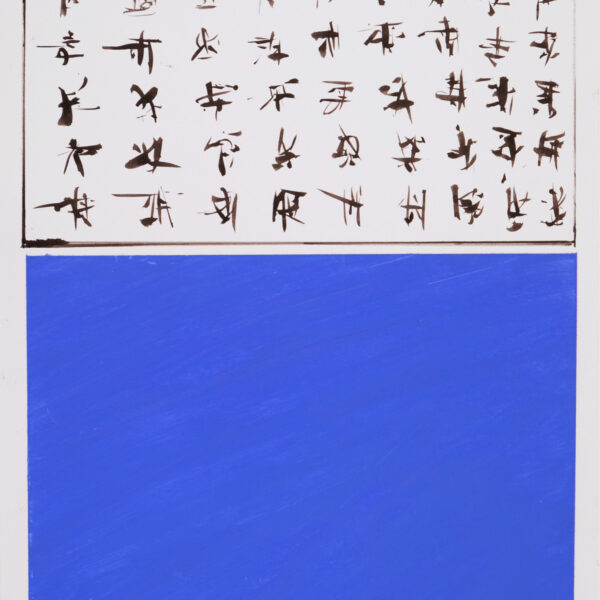

Coronadiary 01, 2020

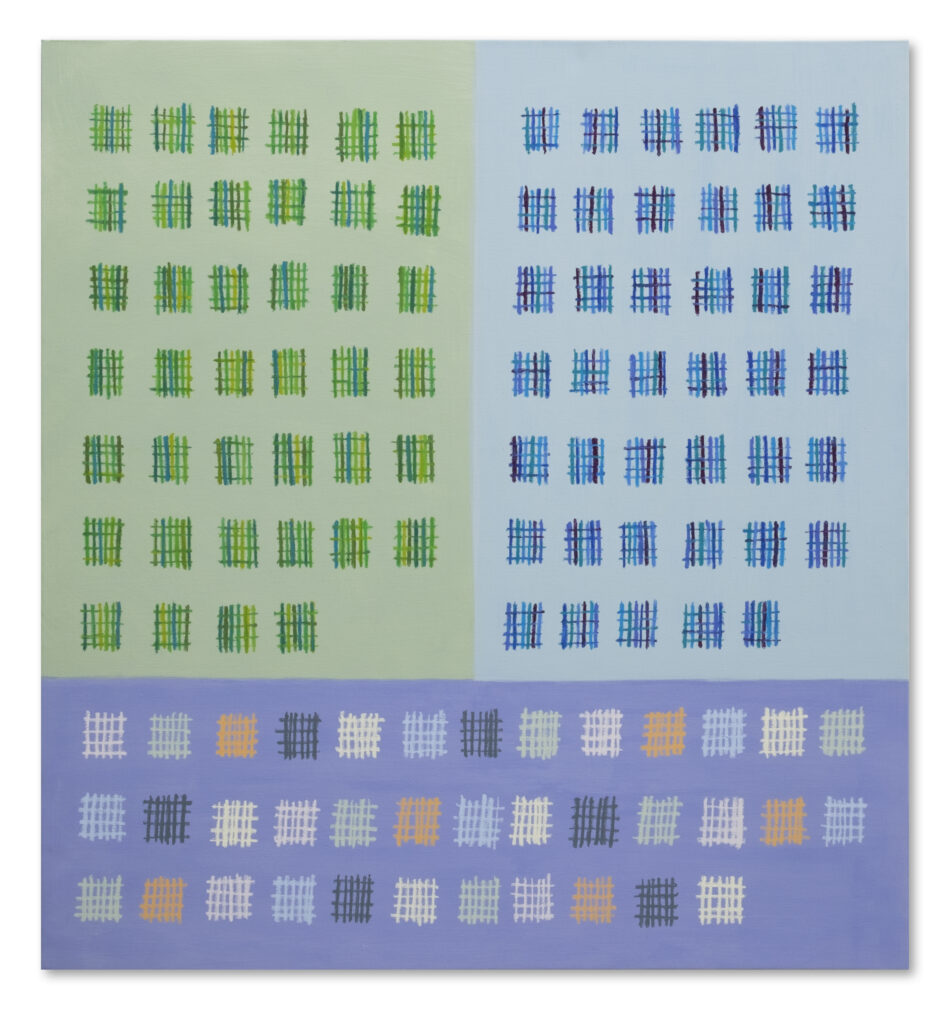

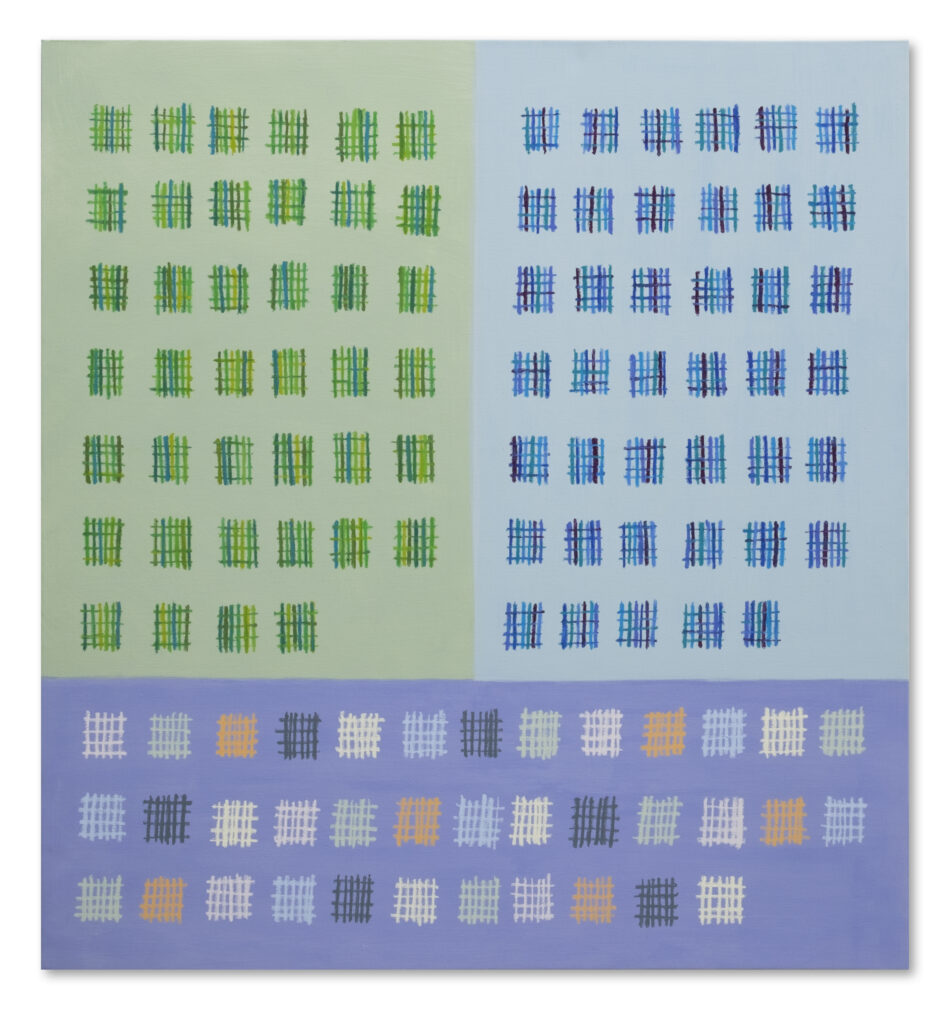

Coronadiary 01, 2020 Crittogramma 02, 2020

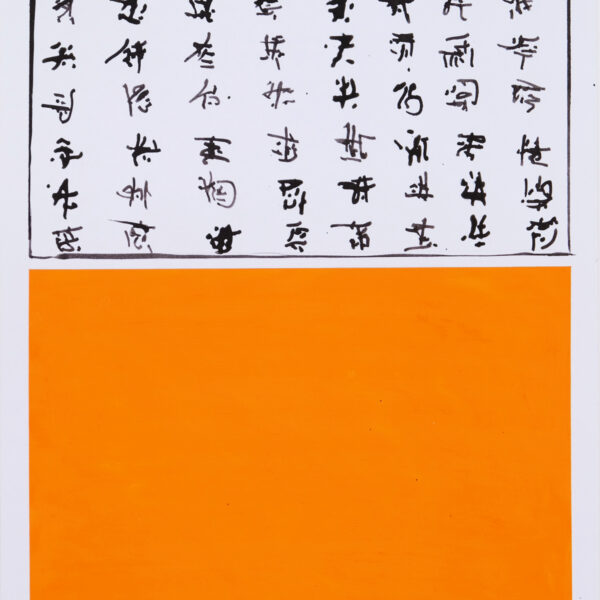

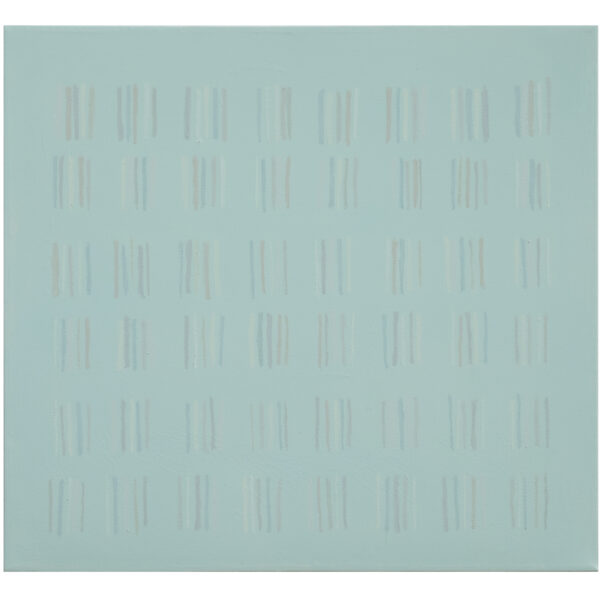

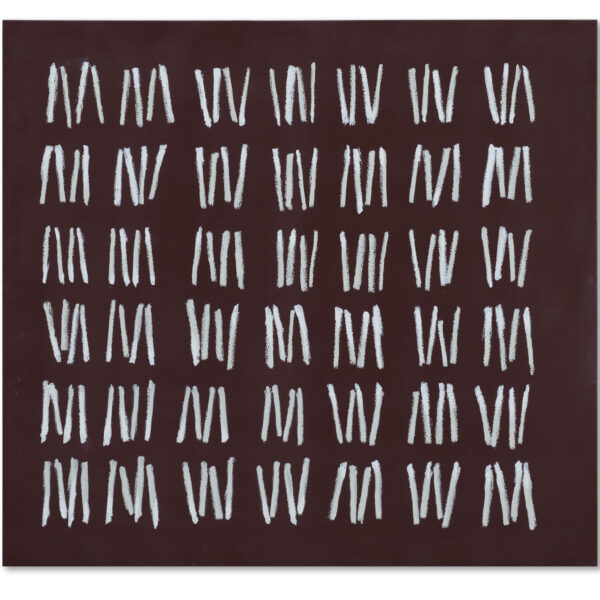

Crittogramma 02, 2020 Crittogramma 08, 2020

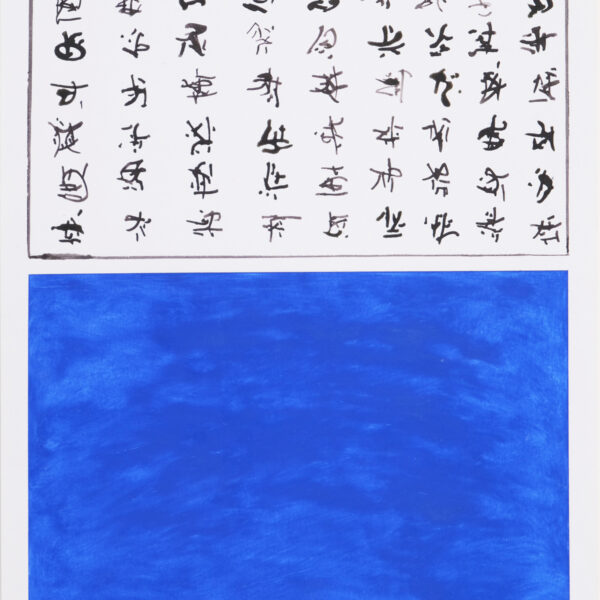

Crittogramma 08, 2020 Crittogramma 06, 2020

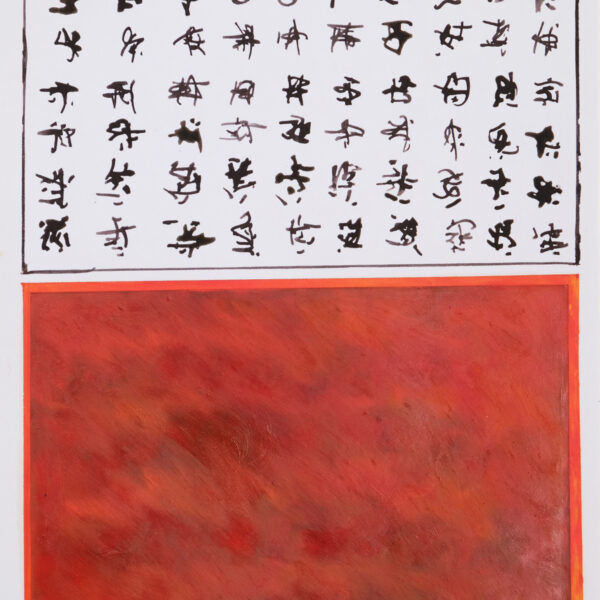

Crittogramma 06, 2020 Crittogramma 07, 2020

Crittogramma 07, 2020 Diary 011, 2021

Diary 011, 2021 Diary 012, 2021

Diary 012, 2021 Diary 013, 2021

Diary 013, 2021 Diary 014, 2021

Diary 014, 2021 Diary 015, 2021

Diary 015, 2021 Diary 016, 2021

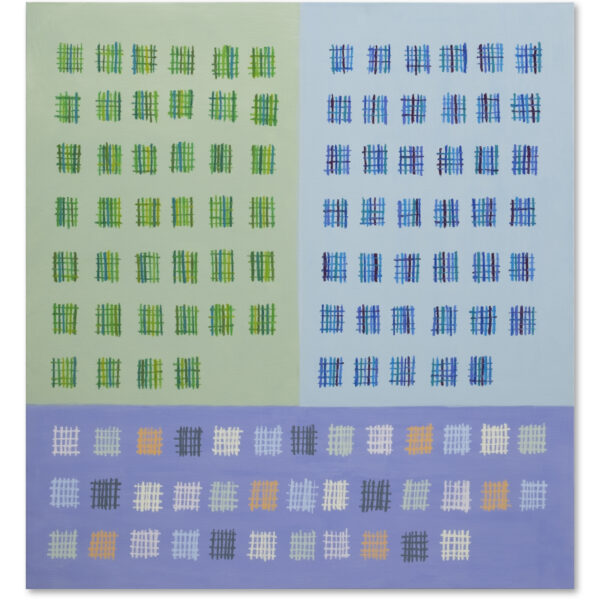

Diary 016, 2021 Kryptogramm 010, 2021

Kryptogramm 010, 2021 Kryptogramm 012, 2021

Kryptogramm 012, 2021 Kryptogramm 013, 2021

Kryptogramm 013, 2021 Kryptogramm 014, 2021

Kryptogramm 014, 2021 Kryptogramm 015, 2021

Kryptogramm 015, 2021 Kryptogramm 016, 2021

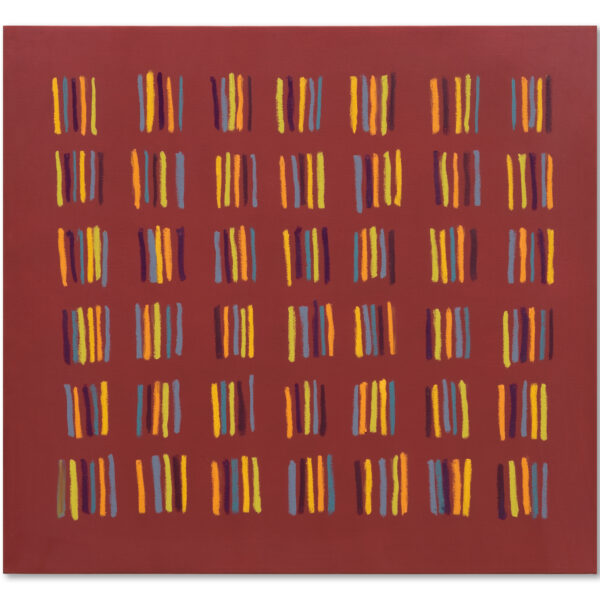

Kryptogramm 016, 2021 Diary 006, 2020

Diary 006, 2020 Diary 005, 2020

Diary 005, 2020 Diary 003, 2020

Diary 003, 2020 Diary 002, 2020

Diary 002, 2020 Diary 001, 2020

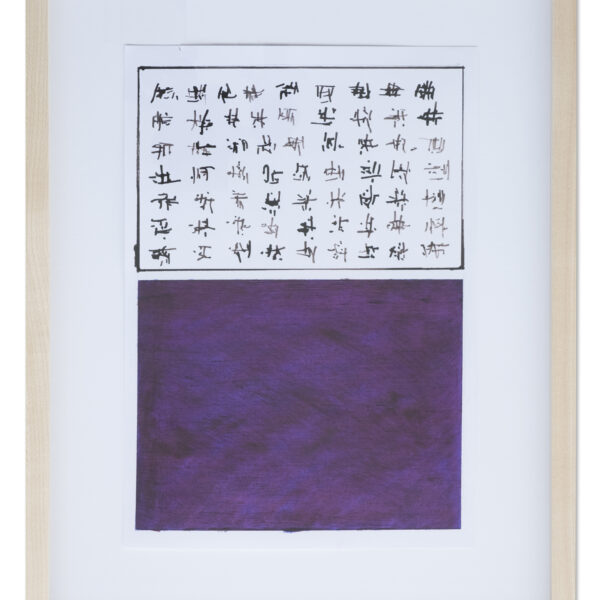

Diary 001, 2020 Kryptogramm Diary 05, 2021

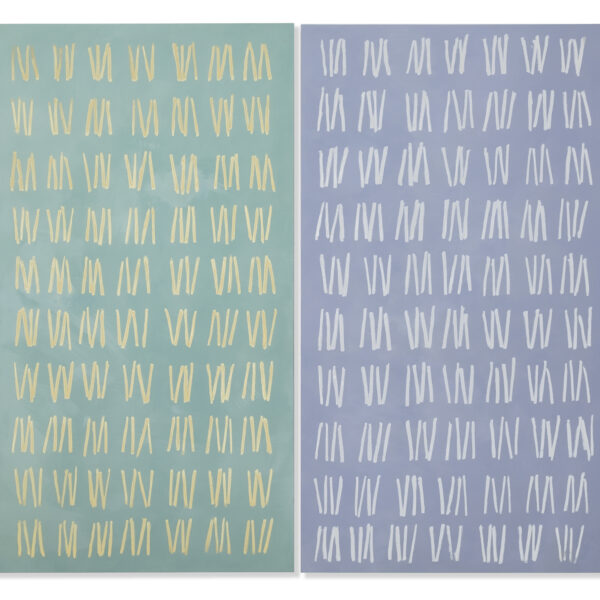

Kryptogramm Diary 05, 2021 Kryptogramm Diary 07, 2021

Kryptogramm Diary 07, 2021 Kryptogramm Diary 06, 2021

Kryptogramm Diary 06, 2021 Kryptogramm Diary 04, 2021

Kryptogramm Diary 04, 2021 Kryptogramm 018, 2021

Kryptogramm 018, 2021 Kryptogramm 017, 2021

Kryptogramm 017, 2021 Diary 007, 2020

Diary 007, 2020CRITTOGRAMMI

di Alberto Zanchetta

WÄR’ NICHT DAS AUGE SONNENHAFT, WIE KÖNNTEN WIR DAS LICHT ERBLICKEN?

Correva l’anno 1907, era un martedì del mese di ottobre – un giorno quasi sicuramente uggioso – quando Rainer Maria Rilke scrisse un lettera alla moglie, confidandole che «è il colore a fare la pittura». Rilke era giunto a questa conclusione dopo aver osservato i pittori veneziani, in particolar modo l’esuberante Tintoretto.

A detta di Charles Sanders Peirce, tutto ciò che l’esperienza si degna di insegnarci, ce lo insegna per sorpresa. Lo stupore avvertito da Rilke al cospetto dei veneziani è il medesimo provato da Nataly Maier durante il Gran Tour che l’ha spinta a recarsi in Italia. I capolavori dei Maestri quattro e cinquecenteschi l’hanno emozionata e sconcertata allo stesso tempo, segnando un punto di non ritorno. L’artista ha infatti deciso di trasferirsi in Italia, ma soprattutto ha rinunciato alle sue ricerche fotografiche per convertirsi alla pittura. I rudimenti del mestiere li ha imparati in modo empirico, frequentando le pinacoteche, a stretto contatto con le opere ivi conservate. E poiché si impara guardando, ed esercitandosi, Nataly Maier ha preso confidenza con la pittura (più precisamente con la tempera all’uovo, la tecnica più affine alle sue esigenze), alla ricerca di un luminismo estetico e speculativo. Fedele alle sue origini teutoniche, l’artista ha quindi incentrato la propria ricerca sul colore – ossia sulla luce – riconducendosi a una concezione goethiana anziché newtoniana, rovello che l’ha tenuta impegnata nel corso degli ultimi due decenni.

Estate 2021, prima metà di Luglio. Ricevo una telefonata da Davide Silva, il quale mi informa che ha in programma una mostra personale di Nataly Maier e mi chiede se ho piacere di recarmi nell’atelier dell’artista. Rispondo affermativamente, non soltanto perché ero rimasto affascinato da alcune sue opere recenti, ma perché io stesso mi ero ripromesso di conoscerla di persona. Inoltre, un paio di fidati colleghi me ne avevano tessuto le lodi. Pungolato dalla felice opportunità, decido di incontrala l’indomani.

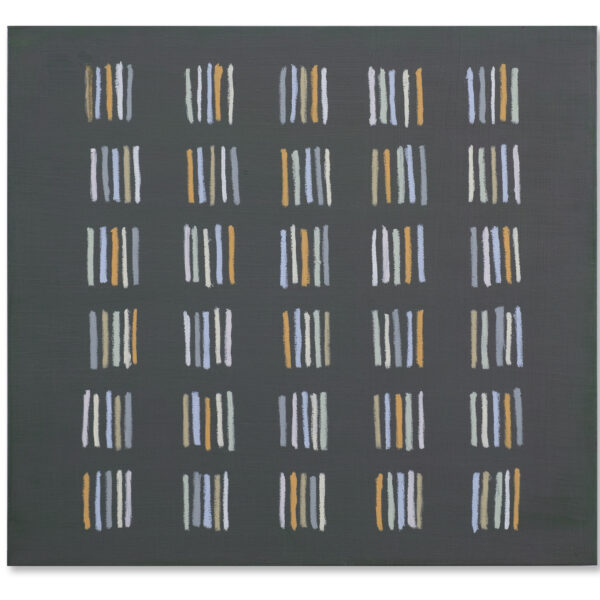

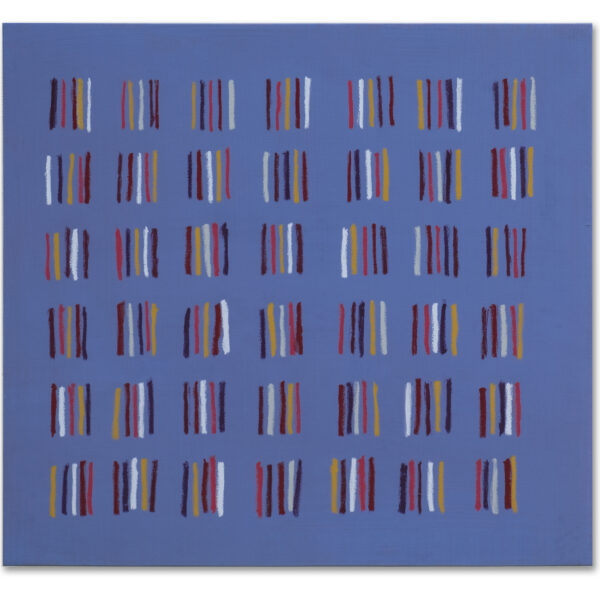

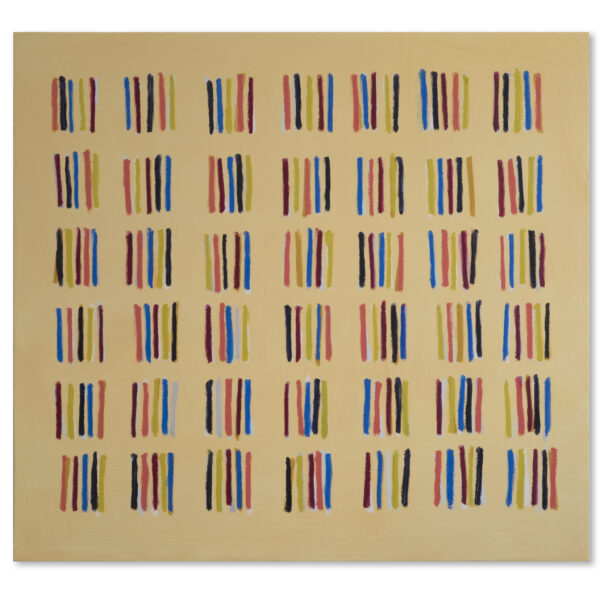

Mentre mi reco nell’atelier dell’artista non nutro particolari aspettative, per lo più sono in cerca di conferme che avvallino quanto avevo già visto e sapevo di lei. Appena varcato l’uscio dello studio, la mia attenzione viene intercettata da due grandi tele appese alle pareti. I dipinti sono completamente diversi dai cicli che Maier aveva realizzato in precedenza. Sul momento resto esterrefatto nell’osservare i quadri a cui aveva lavorato; i fondi monocromi, stesi ricorrendo a tinte molto tenui (che mi fanno subito pensare a Tiepolo, così come a Morandi e Calderara), sono percorsi da una fitta serie di segni che risaltano e vibrano sul supporto. Come detto poc’anzi, ero alla ricerca di conferme, non di sorprese: l’improvviso stupore che mi stava pervadendo, mi persuadeva anche a restare in silenzio pur di non spezzare l’idillio.

Quando mi relaziono con gli artisti non mi profondo mai in complimenti, preferisco instaurare un dialogo che esula da qualsivoglia convenevole. Ma, colto alla sprovvista dalle opere di Maier, divento improvvisamente loquace e non posso esimermi dall’esternarle il mio entusiasmo. Se Fernando Menéndez fosse stato al mio posto, avrebbe detto che la creazione va di sorpresa in sorpresa; circostanza che, ne sono certo, ha sbalordito non soltanto me ma anche l’artista al termine del primo quadro di questo nuovo ciclo.

Dopo i diversi lockdowns che si erano susseguiti negli ultimi due anni, i musei e le gallerie avevano ripreso la loro attività espositiva, malgrado ciò sembrava che poco – o quasi nulla – fosse cambiato nel frattempo. Tutto era ricominciato laddove si era interrotto. Dopo una forzata clausura, io stesso avevo ripreso a frequentare gli spazi espositivi, benché nessuna mostra avesse destato in me particolari sensazioni. Viceversa, le tele di Nataly Maier mi sono parse sin da subito come una ventata d’aria fresca e leggera. Ma non si inganni chi legge queste righe, perché non troverà nulla di sensazionalistico in questi dipinti, nulla che faccia trasalire al primo sguardo. I dipinti di Maier sorprendono per la loro semplicità, per una vivida sensazione che riempie di colore gli occhi. Solo il fruitore più esperto potrà scorgere in essi quel quid, tanto semplice quanto spontaneo, che lo esorterà a chiedersi: “Come mai nessuno ci aveva pensato? Perché nessuno l’ha fatto prima?”. (Paradossalmente, le cose semplici ci appaiono come le più enigmatiche).

In queto senso, la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale. Se il Covid-19 non si fosse diffuso in modo virale, forse niente di tutto questo sarebbe avvenuto nella ricerca di Maier. Dal marzo al maggio dello scorso anno, lo stato di emergenza sanitaria ci ha relegato in una sorta di presente-assente, un limbo che ha prostrato la gran parte delle persone. Ma non è il caso di Maier, la quale ha tesaurizzato questo tempo immobile e indeterminato. Arroccata nel proprio studio, ha iniziato a far scorrere il pennello, senza alcuna inibizione, per il puro piacere che la pittura riesce sempre a infondere agli artisti.

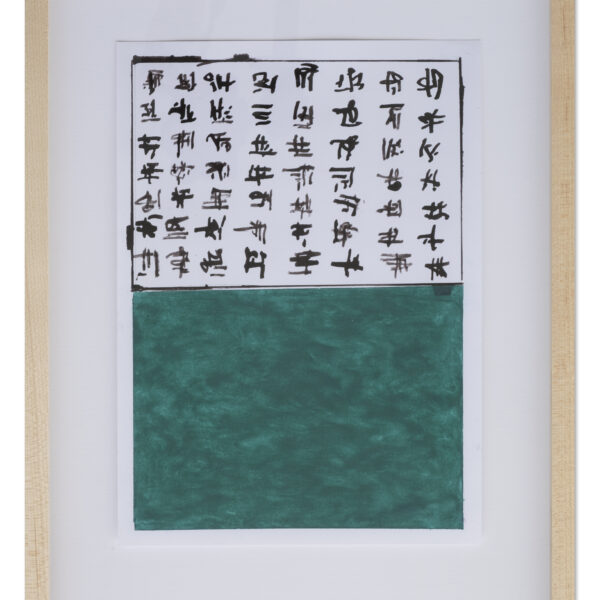

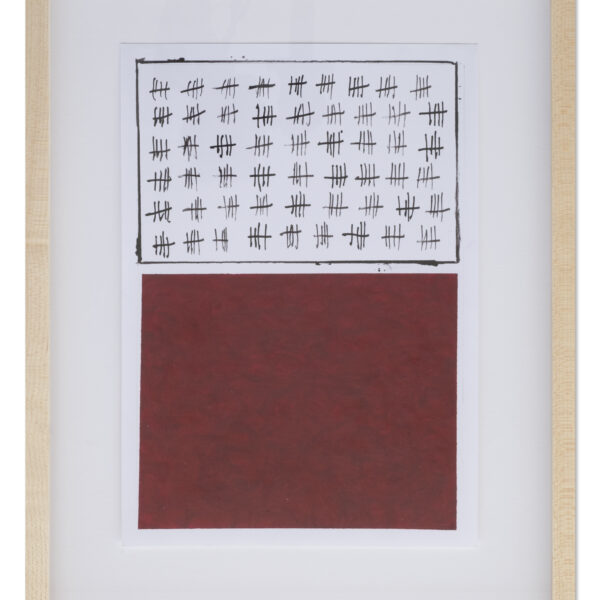

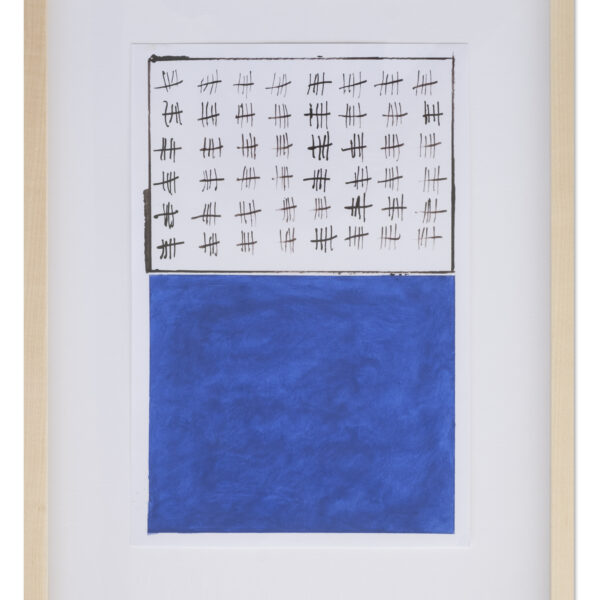

In precedenza l’artista aveva parcellizzato il colore creando una dicotomia sia con le immagini sia con le parole, aveva poi parafrasato i capolavori dei maestri del Rinascimento, aveva distillato il paesaggio in aree cromatiche, aveva varcato o marcato i confini della superficie pittorica; questa volta, invece, ha deciso di scomporre gli ideogrammi cinesi riducendoli a dei grafemi, prossimi più all’algebra che alla semantica. È come se ogni segno fosse stato tracciato per scandire il tempo, un tempo che tutti noi stentavamo a percepire. Un tempo che si era anchilosato: un giorno dopo l’altro, un giorno come un altro. I quadri di Maier rispecchiano quell’apparente ripetitività, e malgrado ciò presentano delle minime, eppur sostanziali, variazioni. La scrittura-struttura impressa sulle tele segue infatti un processo addizionale (segno dopo segno) che si annulla al compimento dell’opera, perché a emergere non è la somma dei singoli elementi bensì l’insularità dell’opera. A ben guardare, Maier è riuscita a scandire il ritmo del colore attraverso un brulichio di segni-gesti che conducono a una rinnovata, e riconquistata, fiducia nelle vaporosità della tempera all’uovo.

Le opere che Nataly Maier ha dipinto durante il lockdown potevano risolversi in un normale intermezzo, un inevitabile tentativo di “passare il tempo”, e invece hanno continuato a proliferare, tela su tela. Hanno assunto concretezza. Hanno ricevuto la giusta dedizione da parte dell’artista. Bastava semplicemente sciogliere il polso e il braccio. Era sufficiente assecondare il piacere della pittura. Ecco perché, mentre ci si sofferma a rimirare questi quadri, l’incanto del colore investe sia l’artefice sia il fruitore.

Osservare i nuovi dipinti di Nataly Maier è come tornare a respirare all’aria aperta e sentirsi imperlati da tonalità fresche, leggere, tanto impalpabili quanto ineffabili. Tuttavia, nulla è semplice come appare: «il colore è il luogo in cui il nostro cervello e l’universo si incontrano. Ed è per questo che esso appare intensamente drammatico, ai veri pittori». Il colore è innanzitutto una conquista, e nel migliore dei casi un inspiegabile stupore che Maier ha voluto condividere con noi.